新型コロナウイルスの感染防止対応で外出が自粛されている中、当、鬼怒川の事業所「あおぞら」にて運営されている。仕出し弁当を堪能いたしました。自粛の中にも食の楽しみの大事さをかんじました。皆、美味しいと大喜びでした。

すかい寮

2020/06/25

すかい寮 鬼怒川「あおぞら弁当」

すかい寮

2020/03/27

すかい寮 手作りマスク

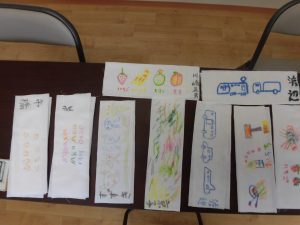

新型コロナウイルの拡散に伴い、マスク不足は深刻です。なら自分達で自分の好きな絵を描いてマイマスク作りです。材料はダイソーで販売しているエアコンフィルター(花粉、PN2.5、ウイルスを除去)、婦人用ストッキング(ゴムも品切れの為、ゴム替わりとして使用、ゴムよりも柔らかく使用感が良いです。)、さらし(ガーゼもほとんどのお店で品切れです)。皆、思い思いの楽しいマスクが出来上がりました。縫わないタイプは2種類の畳み方があり、畳み方で絵を描く位置が違います。自分でマスクを畳めない利用者もいる為、畳むことが出来ない利用者はマスクをミシンで縫いました。この日は実習生も参加してくださり、皆のお手伝い。この魔法のマスクをする事で新型コロナ感染の拡大を抑える事が出来るぞ!!!皆の笑顔と可愛いマスクの絵で、とても、明るい気持ちになれる一日でした。

すかい寮

2020/03/27

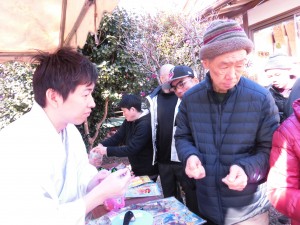

すかい寮 2月「わさび」と「からし」の茶道教室

12月初旬より流行している、新型コロナウイルスにも負けぬように気合を込めて精進です。お軸は「香炉一点雪」(こうろいってんのゆき)意味は真っ赤に燃え盛った炉の上に一片の雪がひらひらと落ちてくる。雪は一瞬のうちに溶け、その風情ははかなく感じられる。私たちの命もその雪のように、永遠に続く時間の中でははかない一瞬の存在ではあるけれど、自己なくしてこの世の全ての物の存在も意味がない。この句の主眼は「一点雪」にある。私達が一点雪であるならば赤く燃え盛る炉はこの世を現わしている。生も死もない、生へのひとかけらの執着も無く、死への微塵の恐れもない、死ぬもよし、生きるもよし、と無心に受け止める心。戦国時代、武田信玄と上杉謙信の戦いは有名である。謙信が信玄めがけて、切りつけると、信玄は泰然自若として「香炉一点雪」と答え、持っていた鉄扇でハッシと受け止めた。という有名な話です。お菓子は蝶々。お花はさんしゆと紅白の椿。2月の寒さと春の兆しを感じながらのお茶会でした。

すかいについて

すかいについて

事業所案内

事業所案内

よくある質問

よくある質問

採用情報

採用情報

お知らせ

お知らせ