長く寒い冬にさよならを告げるように土の中から福寿草が姿を現しました。我等「わさび」と「からし」は肌に春の気配を感じながらほころぶ喜びを茶室の中で満喫いたしました。御軸は「桜花微笑春」(おおかびしょうのはる)言葉のとおり春になると開花した桜を見て自然と微笑むという意味。春といえば桜、ふっくらとした蕾の健気さ、満開の華やかさ、散りゆく潔さ、葉桜の旺盛さ、見ごたえある桜は日本の心とも言える花である。お菓子は「桜の花」と「水の渦」。お花は彼岸桜。花入れは自作の青竹の一重切り。青竹の色が彼岸桜をより一層華やかに可憐に咲かせて、茶室をお花見気分に盛り上げてくれました。最近は勉強熱心にノートと鉛筆を持って来て、お勉強をする利用者様も居り、自主的な姿勢に関心する今日この頃です。

すかい寮

2018/04/30

すかい寮 4月「わさび」と「からし」の茶道教室

すかい寮

2018/03/23

すかい寮 3月「わさび」と「からし」の茶道教室

3月と言えば季節の変わり目「ひな祭り」です。厄払い、健康祈願を込めて、折り紙のお雛様を飾りました。お軸は「一花開天下春」(いっかひらきててんかはるなり)意味は、今、人は「愛」を忘れ、「慈しみ」を忘れて、自分の傲慢というものに心を乱している。「花」は宗派を超えた神の教えという解釈。神様がこの節を通じて、私たち一人ひとりがその「一花」になりましょうと言う教え。自分の花を咲かせ、隅々まで「光」を照らしなさい。優しいひかりという意味。お花入れは鼓型、お花は桃の花と菜の花、お菓子はお内裏様とお雛様の可愛い人形型。桃の節句に合わせての茶会。今回は実習生もお手伝いしてくださり、皆おおいに盛り上がりました。三寒四温、春の兆しを感じながら♡♡♡

すかい寮

2018/03/23

すかい寮 実習生と共に外出

待ちにまった買い物外出の日、今回は実習生も一緒に同行して頂きました。ポカポカ日和で、実習生と仲良く、手を繋ぎながら歩いたり、洋服選びもアドバイスしてもらい大喜び!!探していてなかなか見つからない森昌子の「先生」のCDがあったり、バレンタインデーのお返しのブルーベリーキャンディーをダイソーで買ったりしました。翌日、そのブルベリーキャンデーは本人のお腹の中に消えました???お昼は少し高級なコースランチとなりました。実習生も一緒とあり、お洒落なお店のご馳走にため息まじりに感動です。お味も抜群!!とてもきれい素敵な盛り合わせです。最後のデザートは食べるのが惜しい位の可愛いケーキ揃いでした。いつもと違い、若い実習生が一緒の為か皆の顔も本日のデザートのように甘ーい甘ーいお顔でした。

すかい寮

2018/03/01

すかい寮 味噌作り

毎年、星先生のご指導の元、寒仕込みそを作りました。今年は毎年、大豆を提供して下さる先生もご一緒に参加してくださり、大豆のお話が聞けて勉強になりました。この大粒の美味しい大豆も次世代に繋げる事は難しいとの事、農業を継承する後継者がいない事を悲しく思いました。これからの日本の食は大丈夫なのか?!不安を感じました。今、美味しい味噌を作り、食べられる事に感謝です。皆、気合を込めて頑張りました。味噌作りが終わって昼食!!毎年、星先生が何日か前から仕込む、手打ちうどんは最高でとてもおいしかったです。郷土料理「しもつかれ」もまた格別の美味しさ!!デザートは手作りのわらび餅!!何から何まで心の籠ったお食事に感謝の思いで一杯です。いつもありがとうございます。

すかい寮

2018/03/01

すかい寮 2月「わさび」と「からし」の茶道教室

昨夜、雪が降り、今朝は美しい雪景色の中、茶道教室を行いました。御軸は本日の雪景色に相応しく「梅花雪和香」(ばいかゆきにわしてかんばし)立春を過ぎると梅の花がほころび始める。梅の花は雪や霜に耐えてどの花よりも早く開花する。雪の中でも香り高く咲く梅の花をたたえた禅語。意味は梅花は長く厳しい雪の寒さに耐えてこそ美しく花開き、気高く香を放つという意。人も思い通りにならない人生の中で精進あってこそ、人としての「輝き」や「深み」ができていくものである。人生は不条理な思い通りならない事への耐性を強めていくことが大切。お花は冬椿(クリスマスローズの事)お菓子は鶯(うぐいす)椿(つばき)。今回は94歳になられるお方が大事になさっていた、縁あるお道具を取り合わせました。お棗は銘が「冬」春の花の絵柄が一面に描かれているのに何故??「冬」なのかとお思いになると思います。寒い冬は花一つ、咲きません、せめて茶室の中で、春を待ち焦がれる思いを託して作家があえて「冬」の銘で作られたのでしょう・・・今回は94歳になられる方へ、いつまでもお元気で過ごされる事に祈りを込めた、お茶会となりました。

すかい寮

2018/02/02

すかい寮 わさびとからしの茶道教室 1月初釜

新年を迎えて新たな気持ちで茶道教室開始です。今年も楽しく茶道を学べるように気持ちも新たに取り組みました。お軸は新年に相応しく、「松樹千年翠」(しょうじゅせんねんのみどり)いつも緑で長い年月をみずみずしく変わらない松の木、仏の真理を説き続けている事に日常の忙しさに追われて、気がつかないでいるという意味。長寿や健康を祈って正月に使われる。お菓子は本来ならば表千家は「常盤饅頭」裏千家は「花びら餅」流派によりお正月に食べるお菓子は決まっています。しかし、そこが「わさびとからし」の茶道教室、臨機応変に目出度く、松・竹・梅で楽しくいただきました。お花は本来は、結び柳に紅白の椿ですが足尾の山の寒さでは、この時期、花一つ咲きません・・ともあれ鉢植えの手元にあるお花でネコヤナギと水仙で新たな年をお迎えしました。寒さの中にも華やかなお茶会となりました。

すかい寮

2018/01/31

すかい寮 初詣

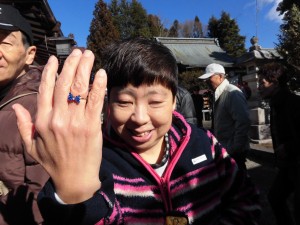

平成30年、新たな年をお迎えして今年も二宮神社に初詣に行きました。それぞれに新年の祈願を新たにお参り致しました。今年は「ちの輪くぐり」の脇に大きな不動尊の木彫りが新たにお出迎えして居り、皆びっくりでした。毎年、神社の趣にも変化があり、心新たに身が引き締まる思いでした。神社の手水の使い方にもびっくりでした。日頃の茶道教室での取り組みの成果が、此処でも見られました。今年はお楽しみのくじコーナーは神社の方の人で不足の為、我ら職員がお手伝いをする事となり、職員も童心に帰り、大いに楽しみ、繁盛いたしました。皆、くじ引きで当たった、きれいな「指輪」をはめて大喜びでした。お食事会も大好きなソースかつ丼に大喜び!!今年も新年から縁起が良いです。

すかいについて

すかいについて

事業所案内

事業所案内

よくある質問

よくある質問

採用情報

採用情報

お知らせ

お知らせ